「冷える」ということ

料理をしているとよくわかりますが、食材に熱を入れると柔らかくなり、冷めると固くなります。

冷蔵庫に入れておくと固り、冷蔵庫から取り出してしばらく置いておくと柔らかくなります。

わかりやすいのは、「バター」。

これは、私たちのからだにもあてはまります。

からだが冷えると、からだが硬くなります。

寒いという感覚は、からだが冷えるサイン。

サインを見逃さず、お灸であったまりましょう!

■寒さと「腎臓」の働き

東洋医学では、四季それぞれに負担がかかる内臓を考慮した「養生(ようじょう)」をおすすめしています。

冬の寒さにもっとも影響を受けやすのは「腎臓」です。

では「腎臓」のおもな働きを見てみましょう。

⒈ 尿をつくる

⒉ 血圧を調整する

⒊ 骨をつくる働きを促す

⒋ 血液を作る働きを促す

⒌ 免疫機能を高める

尿をつくることで体にとって不要となった老廃物を外に出します。尿を出すとともに体内の水分量を調節し血圧を一定に保ちます。

骨をつくる栄養素ビタミンDを活性化したり、赤血球をつくるためのホルモンを分泌したりします。

免疫機能では、疲れがたまったり、寝不足になったりして体力が低下すると、「のど」に違和感や痛みを感じて、風邪を引く前兆としてあらわれます。いわゆる「のど風邪」ですが「腎臓」機能の低下を反映しています。

このように「腎臓」は私たちが生きていく上で大切な働きを担っています。

■冷えは「腎臓」の機能が低下しやすい

寒さに弱い「腎臓」の病気が進行しやすいのも冬の特徴です。

ただし、近年は冷房(クーラー)の多用によって、実はからだが冷えるのは夏、という場合が見受けられます。

「腎臓」の機能が低下すると次のような体調不良が起こります。

1. 浮腫む(むくむ)

2. 血圧が高くなる

3. 心臓の病気、血管の病気が起きる

4. 風邪やインフルエンザにかかる

5. 腰が重く痛みを感じる

冬は気温が低く、思わず筋肉をこわばらせ、体を丸めてしまいがちです。体の熱を逃さないために毛細血管を閉じて汗をかくこともありません。もちろん外で元気に体を動かす機会も少なく、体の中に水をため込みやすい時期です。とくに1月は、正月も含め飲食の機会が多く、運動不足なのに栄養過多になりやすい。高血糖、脂質異常などがあると動脈硬化も起こりやすくなります。

冬は寒さだけでなく、さまざまな要因が重なって血管が硬く、緊張します。筋肉の緊張により「首こり」「肩こり」を感じやすい季節です。

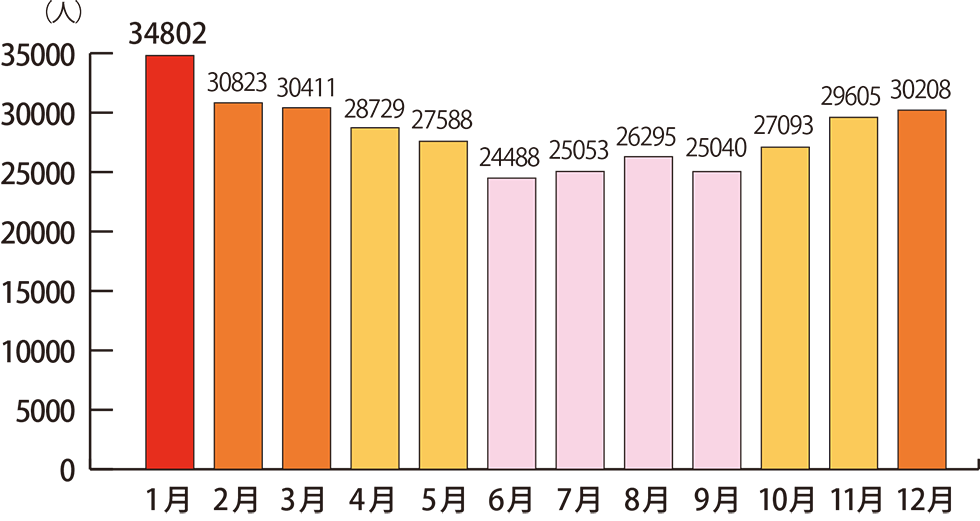

腎臓は心臓から送り出される血液の約4分の1もの血液が流れ込みます。腎臓に負担がかかり、その働きが弱くなるとその影響は心臓にもあらわれます。腎臓の機能が低下しやすい冬は1月を頂点に循環器の病気(心臓血管、脳血管など)が多くなります。

万一、胸や首、肩、背中に「急に痛みを感じた」、吐き気をともなう気持ちわるさ、のど、みぞおちの違和感、冷や汗、息切れ、動悸など「今まで経験したことがない」症状におそわれた時には、ちゅうちょせず病院を受診してください。

※循環器系の疾患月別死亡数(厚生労働省 人口動態調査 令和2年)

■「冷えの養生」は「補腎(ほじん)」につとめましょう

東洋医学では「腎臓」を単体で見るのではなく、生命が生まれ、育ち、死を迎えるまでの生命活動全体に影響をおよぼす働きとして「腎(じん)」と呼んでいます。

「腎」は加齢とともにパワー不足で弱くなります。

加齢で典型的なのは「体がかたくなる」ですね。

「腎」の働きが虚弱になった状態を「腎虚(じんきょ)」と言います。

「腎虚」には、次の症状がよく見られます。

・皮膚の乾燥 ・口のかわき

・足のほてり ・からぜき

・のぼせ ・不眠

・夢をよく見る ・寒がる

・手足が冷える ・尿が多い

・夜間の尿 ・むくみ など

「腎虚」であれば、「腎」の働きを補う「補腎(ほじん)」につとめます。

生活では、早く日が暮れて、夜明けが遅い冬の長い夜に合わせて睡眠をよく取りましょう。

■「寒い」と感じたら、おすすめのお灸ポイント

(足くび)

内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみです。

(腰)

ヒジの高さを確認します。ヒジと同じ高さで背骨の両脇を親指で押して気持ちよく感じるところです。

前のページ

前のページ